インターネットとパソコンが普及した理由

- コストの下落(PCやインターネット回線の価格が下がればネットユーザーは増える)

- 操作の容易化(PCやインターネットの操作が簡単になればネットユーザーは増える)

- 商機とコンテンツの充実(ネットビジネスは稼げると考えた企業がコンテンツを充実させ、それを見たがる人が増えた)(ネット黎明期はPCで見ることが一般的だった)

- オンラインの娯楽コンテンツは安価で楽しめるものが多い(とくに動画や画像は無料でも楽しめるものが多い)

- 就活のエントリーシート提出とテスト、大学生のレポート提出、プログラミング、確定申告、ブログ作成、イラスト制作のような作業もオンラインを通じてやるほうが便利(とくに大量の素早い文字入力はPCおよびキーボードが向いている)

- 日本人はPC類を買えるだけの購買力と、インターネット回線を整備できるだけの技術力と経済水準があった

- インターネットができる環境がないと仲間外れになりやすいから

パソコンが普及した理由

- PCはデュアルモニター(PC本体1台でモニター2台)みたいな使い方もできるから作業の生産効率が高い

- 職場では資料作成や生産管理などのためにPCが大きく普及して利便性が認識されたため、家庭や学校でもPCを使うことが普及した

- 本格的な動画編集や3DゲームはPCの大画面とハイスペックでこそやりやすい

- PCは端子が多いし処理能力が高いから周辺機器を大量に接続しやすい

- 自作PCといって自分で好きなパーツばかりを集めて組み立てることができる(ほかの端末で自作はほぼ不可能)(自作なら市販の完成品PCより安く組むことも可能)

日本はインターネットを普及させやすかった理由

- 日本は国土が人口の割には広くないためインターネット回線を整備しやすかった(広大な国にネット回線を行きわたらせるのは大変)

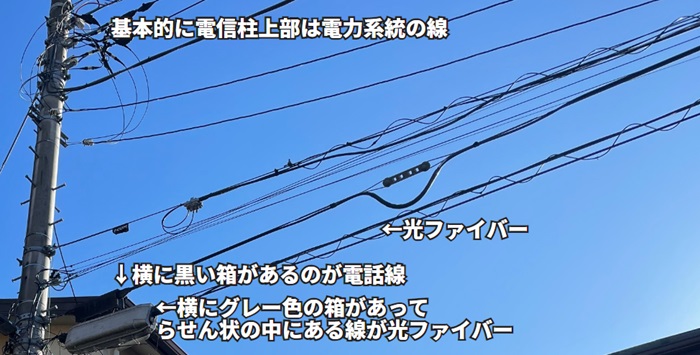

- 日本は既存の電信柱や電話線が大量にあり、政府やNTTはそれを利用する形でインターネット回線を普及させることができた

- 先進国の政府や大企業は国策としてインターネット整備を推し進めた(インターネット整備は次世代の企業経営や国家運営にとってプラスになると考えられた)

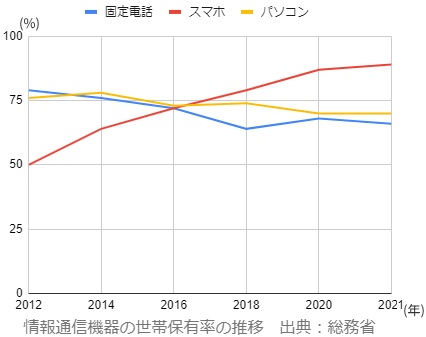

総務省の2020年統計によると日本における個人のインターネット利用率は83.4%、そして2021年度における日本の世帯ごとのパソコン保有率は約70%となっています。

感覚的にも日本の学校や職場を見渡すとパソコンやインターネットはかなり普及しています。

そこで今回はインターネットやパソコンがなぜ急速に普及(発達)したか理由・背景を解説していきます。

中盤~後半ではインターネットが普及しない国の事情やリープフロッグ型発展も述べます。

コンテンツの充実においては男性諸氏が好きな「ムフフ」も絡んでいます。

インターネットの普及とともに進化した端末

インターネットが普及した理由と簡単な歴史【パソコンも関連】

そもそもインターネットの原型はARPANET(アーパネット)というアメリカ国防総省が資金提供したことにより実現した通信ネットワークであり、1960~1980年代ではおもに学術目的に使われていました。

その後、インターネットは世界的な商業化の波に乗って大きく発展することになります。

| 年代 | インターネットの主な普及層(日本) | IT関連の出来事 |

| 1980年代 | (パソコン通信の時代) | 1984年,日本の3大学を結んだネット開始 初代Macintosh発売 1985年,日本初の携帯電話発売,NTT設立 |

| 1990年代(Windows95登場前) | (パソコン通信の時代) | 1991年,世界最古のWebページ公開 1992年,日本初のネット商用利用開始 ポケベルブーム |

| 1990年代(Windows95登場後) | PC⇒多くの法人、一部の家庭 携帯電話⇒一部の個人 |

Windows95登場に伴うPC普及 Appleの暗黒時代 ITバブル 家電量販店の躍進 PHSの普及 1999年,ADSLの開始 1999年,ドコモのiモード開始 |

| 2000年代 | PC⇒多くの法人や家庭 携帯電話⇒多くの個人 |

3G、写メール開始 2001年,初代iPod発売 2001年,家庭用光回線の開始 国産PCメーカーの撤退や統合 YouTubeやニコニコ動画の登場 2007年,iPhone登場 |

| 2010年代 | 高齢者や中学生までもスマホユーザー | SNS普及 ガラケー衰退 GAFAMが勢力拡大 街中にフリーWi-Fiが普及 生配信動画が活発化 |

| 2020年代 | フリーWi-Fiが減るという逆行現象 スマートテレビの普及 Web3.0時代? 生成AIの躍進 |

※スマートテレビとはインターネットに接続できるテレビのこと。今やスマートテレビじゃない新品テレビは少ないです。

※ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)とはインターネットのページが相互に接続されていて、共有、閲覧、検索しやすくなっている体系のこと。

要するに人々がオンラインでつながるのを効率化したシステムだとお考えください。

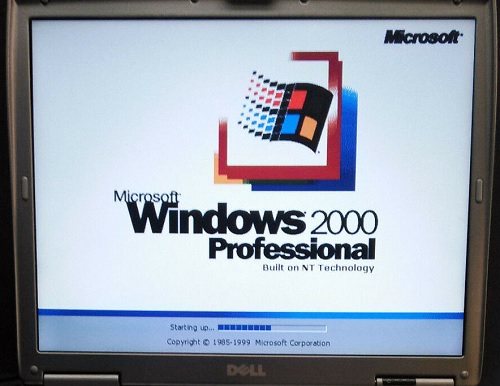

昔のパソコンはとっつきにくかった

現在でこそ日本人の多くはパソコンを通じてインターネットを気軽に楽しんでいますが、1980~1990年代半ばまでのパソコンはとっつきにくいものでした。

さらに1998年あたりまでは携帯電話やPHSは一般人にほとんど普及していませんでした。

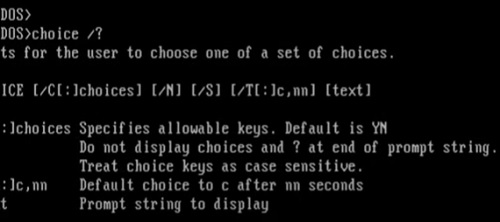

MS-DOSの画面

1990年代前半、パソコンを起動させると上記のような画面が出てきました。

MS-DOSはコマンド入力によってすすめる操作が難しいパソコンであり、ゲームのグラフィックもかなりしょぼいものでした。

このころのパソコンで一部の技術者や大学生たちは「パソコン通信」といって仲間内だけで情報交換やコミュニケーションを行っていました。

パソコン通信とは電話回線によって仲間内だけでやり取りする閉鎖的な仕組みのこと。

パソコン通信のコンテンツは小難しいデータベースやニュースなど一般人にとって興味を大きく引くものではありませんでした。

※本来インターネットは情報機器を通じて世界中の人々とたがいにつながることができるオープンな体系を意味します。

Windows95によってパソコンやソフトの発達が加速した

正直言ってMS-DOSは難しいうえに文字だらけで初心者にとっては非常にとっつきにくいパソコンでした。

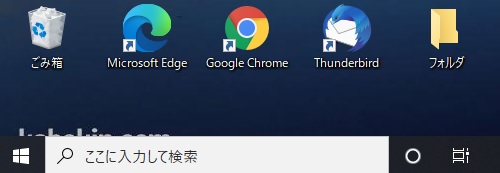

Windows10のトップ画面とアイコン

しかし、Windows95というOS(基本ソフト)が1995年に登場してからは上記に似たアイコンが数多く登場するなど操作が格段にわかりやすくなりました。

この類のアイコンはそれ以前から一応ありました。

このようにコンピュータに出す命令についてユーザーがアイコンを通じて視覚でわかりやすくとらえる体系をGUI(グラフィカルユーザインタフェース)といいます。

それまで個人レベルだと一部のマニアしか保有していなかったパソコンはWindows95の登場を境に大衆化していったといえます。

機械は「便利」「操作が簡単」「価格が手ごろ」という条件がそろうほど普及しやすいのです。

OSのオープン化と統一

パソコンの普及にはUNIXやLinuxというOSも関わっています。

UNIXというソフトおよびそれが動作するコンピュータは1990年ごろの時点で数百万円はするなど一部の業務用でしかなく、さまざまな法人が独自に使っていました。UNIXのライセンス料もかなり高い水準でした。

しかし、一部の技術者はUNIXにならってLinuxというOSを公開しました。Linuxは便利でありながらもだれにでも自由に利用できるものでした。

Linuxの登場を機にコンピュータソフトも大きく発展したのです。

昔は大手PCメーカー各社が独自のOSをつくっていましたが、90年代半ばからApple以外のPCのOSはMicrosoftのWindowsシリーズにほぼ統一されました。

MicrosoftがWindowsを開発して他のメーカーはWindows搭載パソコンをつくるという分業体制は90年代にできあがったのです。

Windows95の登場以降にインターネットは発達した

Windows95の登場によってパソコンの操作は簡単になり、日本のパソコンメーカーや家電量販店は重点的に販売するなど家庭へのパソコン普及の一大契機となりました。

それに少し遅れる形でインターネット回線も普及されていきました。

日本の国土やインフラ事情は普及にプラスになった

インターネット回線の整備に関して、Windows95の登場以前から日本の街中には電信柱と有線(電話線や電力線)が至るところにありました。

とくに日本は固定電話の普及率がとても高かったです。

固定電話機

そして初期のインターネット回線はダイヤルアップ接続、次にISDN⇒ADSLといって既存の電話回線を利用する低速回線が主流でした。

日本は既存の電話回線をインターネット回線として利用しやすい環境だったのです。

※日本の電話回線や光回線を整備したのはおもにNTTです。光ファイバーの技術自体は日本のNECが有名。

※現在、主流の光回線は電信柱に設置されている光ファイバーを住宅内に引き込むことで開通します。地域によっては地中化されていますけどね。

※一般家庭用に光回線が普及し始めたのは2003年から。

携帯キャリアの基地局

※モバイルデータ通信は携帯キャリアの基地局を経由する無線によるインターネット接続です。

リープフロッグ型発展の脅威:日本は老人と既得権が強い

電話回線やインターネット回線に関して、一般に日本および先進国は以下のような発展をたどってきました。

- 電話回線すら整っていない未開状態

- 固定電話回線の普及(有線)

- その電話回線を使った低速インターネット回線(ダイヤルアップ接続、ISDN、ADSL)と、携帯キャリア基地局のモバイルデータ通信(無線)

- 光回線(有線の高速インターネット回線)とモバイルデータ通信(無線)

現在の日本の高齢者は2の固定電話時代が長かったため現在の4に抵抗をもっていて、それが国全体のIT発展を滞らせたりします。

いわゆるキャッシュレス化の遅滞や、紙新聞がしぶとく生き残っているのもそれと似たような現象。

ここでは2に属する法律や設備、付随サービス、そして高齢者の意識やITスキルを4型に変えるのにとても苦労します。

しかし、新興国の中にはリープフロッグ型発展を成し遂げた国があります。

このように飛び越えるタイプの発展を「リープフロッグ型発展」と呼びます。

Leap(リープ)=跳ねる

Frog(フロッグ)=カエル

2~3の段階を経ず一気に4の段階に達した新興国があるのは、2~3にもとづく抵抗要素(法、設備、付随サービス、高齢者の抵抗)が薄かったためです。

今や中国の電子決済やシェアリングエコノミーは農村部にまで浸透していますから。

コンテンツの充実にもとづく発展の循環

そうやってインターネット回線が整備され始めると、世の中のインターネットユーザーとしてはインターネット空間におけるコンテンツの充実化をもとめます。

世界中の企業としてもインターネットに大きな商機をもとめ始めました(先進国では1990年代後半~)。

つまり、次のような循環が生まれたのです。

- インターネットコンテンツの発達

- その発達したコンテンツを見たがる人が増える

- 自分の住所付近にインターネット回線が整備されていない人は「私の住所付近にもインターネット回線を整備して」とNTTや政府にもとめる

- インターネットユーザーが増えるとインターネットビジネスを展開する企業がますます増えてコンテンツが充実する

インターネットは24時間にわたって好きなタイミングで好きなコンテンツを閲覧できますから、どこの地域でも人々がインターネットを使いたがるのは当たり前。

今や就職のウェブテストや行政の手続きまでオンライン化されていますからインターネットの利用価値はかなり高いです。

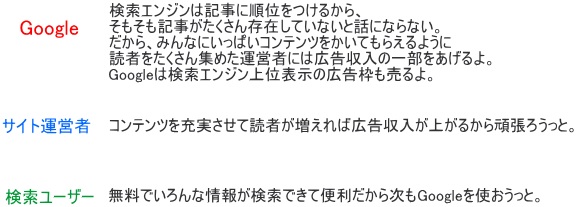

検索エンジンの広告ビジネスがコンテンツを発達させた

インターネットでコンテンツが増えた基本パターン(YouTubeも同じ)

現在ではサイト運営は個人でも割と簡単にできるため個人ブログも増えました。まあ個人がブログ運営で大きな収益を出すのは大変ですけどね。

ちなみにライブドア事件で有名な堀江貴文さん(ホリエモン)が東京大学を中退して「オン・ザ・エッヂ」というインターネットビジネス企業を設立したのは1996年。

ホリエモンさんは先見の明があったということでしょう。

ビジネスの世界では「先行者利益」といって他者に先駆けて始めた人は大きな利益をあげる傾向があります。とくにインターネットビジネスではそれが顕著。

個人ブログ、YouTube、仮想通貨みたいな個人レベルのビジネスは先行者が大きな利益をあげました。

企業レベルで見ても今から日本企業がGoogleやAmazonに勝つのはとんでもなく難しいです。

要するにインターネットビジネスの世界では「我先に業界で確たるポジションを築いている!」という人が相次いだため、コンテンツの発展が商業的に加速したのです。

90年代後半のインターネットはパソコン経由が主流

あの有名なヤフージャパン(ポータルサイト)が登場して上記のようなトップページを示したのも1990年代後半です。

2003年あたりのヤフーはADSL(電話回線系のインターネット接続)のモデム(電話回線を使ってインターネット接続する機器)を街中で無料で配るという営業を展開していました。

これもネット普及に一役買いましたが、無料の接続装置をエサに月額料金で回収するビジネスモデルだったので批判も結構ありました。

1999年には日本語圏の巨大掲示板として有名な「5ちゃんねる」の前身である「2ちゃんねる」が生まれました(創設はあの西村博之氏w)。

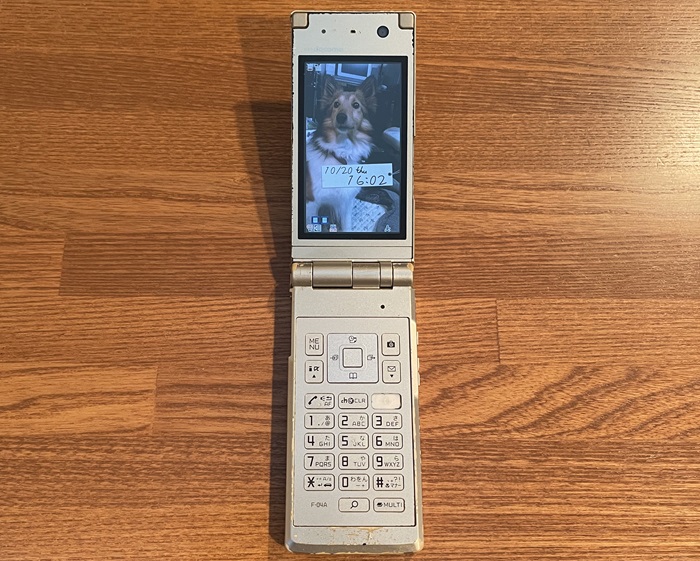

折りたたみ式ガラケー

携帯電話経由の初期インターネットはiモード中心

1990年代後半~2010年にかけて日本企業としてネットコンテンツを大きく充実させた企業は、ヤフージャパン、NTTドコモ、ドワンゴ、ニフティなど。

ドコモのiモードも初期はかなり役立ちましたし、かなりの普及速度でした(1999年~)。

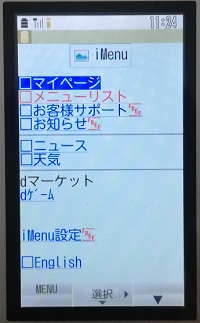

ガラケーから見るiモード

iモードは今となってはしょぼく見えるとはいえインターネットの先駆けでした。

それまでのインターネットはPCを通じて使うモノでしたが、iモード登場あたりからは携帯電話を通じても使えるようになりました。その後はスマホを通じてネットを使う人が爆発的に増えました。

これはインターネットの普及にとってかなり大きいです。

新聞や書籍類が衰退したのはインターネットの普及が原因か

- 新聞やテレビの社会ニュース

インターネットなら無料で見られる(有料部分もある)

インターネットなら無料で見られる(有料部分もある) - スポーツニュース

地上波テレビが放映しない試合でも無料で途中経過がわかる

地上波テレビが放映しない試合でも無料で途中経過がわかる - 各種スポーツや趣味系のメディア

ほとんど無料で見らえる

ほとんど無料で見らえる - 天気

インターネットなら最新の天気予報が細かい地域ごとにすぐわかる

インターネットなら最新の天気予報が細かい地域ごとにすぐわかる - 地図

Googleマップなら更新もしてくれる(道路やお店が変わったらやがてGoogleマップは更新されるから地図帳のように買い替えなくていい)

Googleマップなら更新もしてくれる(道路やお店が変わったらやがてGoogleマップは更新されるから地図帳のように買い替えなくていい)

インターネットの回線料金は光回線の場合は1か月につき5000円前後が基本。これで世界各地の情報が見放題。

たとえば新聞社やテレビ局が報道している政治情報は政府が発表している情報が主であり、政府発表の情報は一般人でも簡単に閲覧できます。

新聞の購読料は1か月につき4000円前後で偏向報道が結構あります。また雑誌や地図帳などは1冊あたり1000円前後です。

どう考えてもインターネットのほうがコスパが高いうえに多様な情報に出会えますから、新聞や書籍類が衰退してインターネットが伸びたというわけ。

ここ10年くらいでNHKの受信料が強く批判されるようになったのも、1年間で2万円以上もかかるうえにネットの無料メディアがあまりにも充実してきたからです。

コンテンツの「むふふ」や出会い系は普及に貢献した

さて、1990年代のコンビニエンスストアやレンタルビデオ店ではあそこ関連のメディアがたくさん並んでいました。もちろん有料です。

しかし、現在ではコンビニやレンタルDVD店のあそこ関連の売り場は縮小する一方。

これもインターネットではあそこ関連の画像や動画を安く大量に見ることができるから。

とくに日本だと表向きは規制がうるさいですが、インターネット空間では海外サーバーを経由して修正なしのあそこが大量にアップされています。

80年代からのビデオデッキ普及にはあそこを自宅で見たい人が、90年代後半からの携帯電話普及には出会い系をやりたい人が大きく貢献したようにあそこ関連のパワーはすごいんです。

パソコン普及の理由と歴史

パソコンの部品生産のグローバル化と価格下落もインターネットの普及を強く後押ししました。

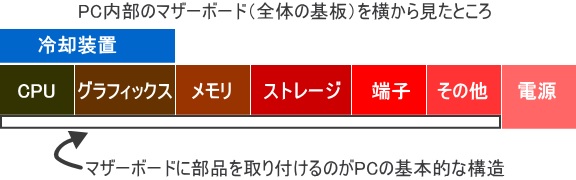

PCメーカーは組立屋さん、自作PCは部品の寄せ集めにすぎない

そもそもパソコンは、OS、CPU、メモリ(一時的な記憶装置)、ストレージ(長期的な保存装置)、マザーボード(基板)、電源ユニット、ケース(全体を包み込む箱)といった各部品を組み合わせることで完成します。

以上の部品規格はAppleのMac以外はほぼ共通化しています.

そしてデスクトップPCで部品を組み合わせるのに必要な道具はプラスドライバー1本だけ。

自作PCはプラモデルを組み立てるくらいの難易度になってしまったため、自作PCも大衆化・普及したというわけです。

私の自作PC

90年代からPC価格は本格的に下がっていった

1990年代後半においてインターネットにアクセスする際の端末はパソコンがほとんどでした。

1990年代のパソコンは現代の主流スペックに比べると格段に性能が低いにもかかわらず20万円はくだらないシロモノでした。

しかし、1990年代後半からはパソコンの部品生産や組み立ては中国、台湾、韓国といった人件費の安かった国に拠点が移りました。

※1990年代前半までは「冷戦」という大きな国際問題があったため中国や台湾の発展は遅れていました。ただし、韓国は1988年の時点でソウルオリンピックを開催するなど発展がやや先行していました。

※パソコンは半導体が多く使われています。半導体は欧米発祥の技術だったのですが1980年代に日本は世界トップクラスのシェアを誇っていました。これに危機感をもったアメリカは、日本にとって不平等な半導体協定をむすばせ、日本のシェアは急落していきました。

新興国での生産によって日本の半導体・PC産業は空洞化したものの、パソコン価格は性能の割に下がったため日本人はパソコンを所有しやすくなったのです。

「サーバー」と呼ばれると業務用のインターネット向けコンピュータも価格は性能の割に下がっていきました。

DELLはアメリカ企業だが中国で安く生産する

ノートパソコンの小型化も普及につながった

一番下は2007年ごろの古いモデル

1990年代からはノートパソコンが積極的に開発され、それは現代に至るまで薄型化されました。

ノートパソコンは薄型化されたためにビジネスマンや大学生はノートパソコンを持ち歩きやすくなり普及したというわけ。

2010年代の日本で街中にもフリーWi-Fiが普及したのは、モバイル端末からインターネットにアクセスできるようにするためです。

しかし、2020年代においてフリーWi-Fiが縮小されつつあるのはコンビニに長々と駐車されるなど店の客回転が悪くなったから。

巨大IT企業の問題も生まれた

2005年には無料動画のプラットフォームとして有名なYouTubeが運営を開始し、2006年にはGoogleに買収されました。

当初のYouTubeはすでに完成した動画を配信するばかりでしたが、やがて生配信も活発化していきました。

ちなみに日本のニコニコ動画は2012年あたりまでは栄えていましたが、その後、視聴者はもちろん動画投稿者にとってもYouTubeより使いにくさが鮮明になったため衰退したという感じです。

ニコニコ動画とYouTubeとでは運営者の質も違ったのでしょう。

インターネットの発達とともに巨大化したGoogle、Amazon、Facebook、Apple、Microsoftといったアメリカ企業の存在感は世界的に大きすぎるため、今や独占禁止法のターゲットにまでなっています。

インターネットが普及しない国や層も確実にいる

PC類やインターネット回線を国内に普及させるにはそれなりの経済力が不可欠です。

インターネットが普及しない国にありがちな理由

- インターネット回線や基地局を整備したり、端末を手に入れるだけの経済力がない

- 独裁者にとって都合の悪い情報が広まるのを恐れる(インターネットは国際的につながるのが基本だが、一国だけでほぼ完結したインターネットになっている独裁国もある)

- 最貧国の下層民はインターネットの存在を知らないため、インターネット回線整備の要求を出さない

- 宗教的な要因、あるいは教育政策の結果としてインターネットを嫌う

世界経済に占める日本人の経済力は昔より衰えましたが、それでもそこらじゅうにiPhoneとネット回線がひしめいている日本のネット環境は結構スゴイんです。

停電も大きな自然災害時以外はほとんど起きませんし。

インターネットなら無料で見られる(有料部分もある)

インターネットなら無料で見られる(有料部分もある)