iPhone15シリーズの店頭デモ機

今回はスマホについて端末や通信料金の価格が高い理由を解説します。

スマホ機種はなぜ高い?

スマホ端末が高い理由(高いと感じる理由)

- スマホは電話というより小さなパソコンだから性能が高い⇒価格も高くなる

- 高性能な機械を小型化するのはコストがかかる(価格と性能の比率でみるとスマホは割高で、PS5は割安、ゲーミングPCは普通)

- 一部の人気機種は品薄商法かもしれない(わざと生産量を少なめにして店頭で売り切れを発生させ希少感を煽ったり転売ヤーを動かして価格をつり上げる手法)

- パソコンに学割は適用されるが、スマホ端末に学割は適用されにくい(パソコンは学用品だが、スマホは娯楽消費端末と見なされやすい)(スマホ通信料への学割はある)

- 1990年代前半のバブル崩壊後、日本の平均賃金はあまり上がっていないし社会保険料は上がっているから余計に高く感じる(他国の賃金は軒並み上がっている)

- 世界的なインフレ(物価上昇)と円安の影響⇒日本では輸入・販売価格上昇

- スマホ端末は自作できないし部品だけを取捨選択できない

- 半導体不足の時期ではスマホ価格は上がりやすい

- スマホカメラは使い捨てだから買い替えのたびに全体的な負担が発生する↓

今あなたが使っているスマホについてカメラ部分が壊れておらず、またカメラ性能に満足しているなら、そのスマホカメラを使い続けるほうが安上がりだが、スマホはすべてが一体的であるため部品ごとの買い替えができず、新しいスマホを買うとカメラ部分までコストを支払う必要がある

iPhoneが高いのはなぜ?

スマホの中でもiPhoneが高い理由

- 性能が高いから価格も高い(カメラ性能や画質までも高い)(新しい世代のiPhoneは多くの人にはオーバースペック気味)

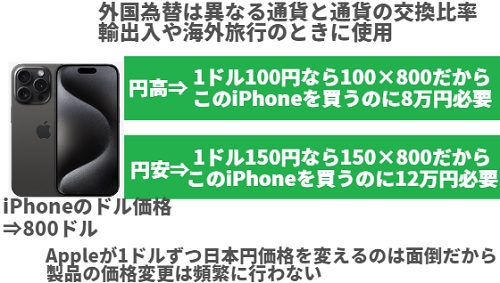

- 円安(iPhoneのドル価格は大して変わっていない)

- 高くても売れるから(売れなかったらAppleは値下げか日本市場撤退)

- iPhoneはスマホという枠組みではAndroidスマホと競合するが、iPhoneはApple1社による独占供給だから高い(Androidスマホのほうが安い)

- これまでにAppleはスマホの最先端を切り開いてきたから今さら低スペックの廉価版iPhoneを発売したがらない

iPhoneは高いのに売れる理由

iPhoneは高いのになぜ売れる?

- iPhoneに慣れたから次もiPhoneがいい

- 「Androidスマホはなんかダサいからイヤだ」という思い込み(Androidスマホのメーカーはおもに日中韓台で、iPhoneはアメリカ企業だからアメリカがカッコよく見える)(AndroidスマホはGoogleもあるが‥)

- iPhoneのほうがAndroidスマホよりもケースの選択肢が多いから

- MacやiPadなどと合うスマホはやはりiPhone(Apple製品で統一するほうが連携しやすい)

- 「周りがiPhoneなら私もiPhoneがいい」という仲間外れを恐れる感覚(とくにAirDropでファイルを共有したい)(困ったときは周りの人に聞ける)

- インフルエンサーや有名人はiPhone率が高いように、一般人はiPhoneのブランド感にあこがれてきた

- 家電量販店やスマホキャリアが客に売り込んでくる機種はiPhoneが多い(1円スマホも普及に貢献した)

- iPhoneは機種数が少なくて13⇒14⇒15というように世代差がわかりやすい(Androidスマホはメーカーもスペックも雑多で選び抜くのに知識が必要)

- 中古買取や下取り価格も高いから(価値が高いうちに買い替えるなら負担は減る)

- 実店舗としてのApple Storeの雰囲気が素敵でApple製品を快適に体験できたから買ってしまった

- iOSのサポート期間はAndroidよりも長い(iPhoneのOSは長持ちするからリセールバリューも高い)

OSとは基本ソフトという意味。

日本のiPhoneの新品価格は世界的に安い部類にあります。

そう考えるとiPhoneが高いと感じるのは日本人の賃金が大して上がっていないことや円安が主因なのかも。

「スマホ価格の高騰はいつまで?」と思う人も多いでしょうが、それは円安が終わるまでは続くはずです。

あるいはiPhone SEの新型が発売されたら割高感は多少なり下がるかも。

ちなみにスマホの性能は全体的に上がっているため、耐久性はもちろん、ユーザーは動作速度にも不満を感じにくくなっています。

したがって、以前よりスマホの平均所有年数は伸びていますし、中古品もそれなりに売れています(新品は以前ほど売れない)。所有年数が伸びれば割高感は少し和らぎます。

通信料金が高い理由

スマホキャリアの通信料金が高い理由

- 基地局の建設と維持にお金がかかるから通信料金もまた高くなる

- 携帯電話事業は新規参入が難しいから業者や省庁は料金を高めにしていた(現在は格安プランや新規参入事業者が拡大している)

- テレビ局が占拠しているプラチナバンドをスマホ向けに開放していないから(開放すれば安くなる)

- 日本は自然災害が多く、その復興費用や減災対策費も含まれている

- 無駄な有料オプションを契約している(とくに実店舗は無駄オプションの契約に誘導されやすい)

- 指定の光回線やホームルーターと組み合わせないと割高感が強い場合がある

スマホの通信料金は基本的にオンラインでしか契約できないプランのほうが安いです(ちょっと手続きが面倒ではある)。

このほうが実店舗の不動産費用、人件費、光熱費などがかかりませんが安いといえます。

やはり実店舗だと自力でできない人の分まで費用が転嫁されますし、店員にお金がかかるほうへ誘導されたりしますからね。

- Apple iPhone SE2なら2025年頃まで使える

iPhone SE2の整備済み品が約2.6万円

iPhone SE2の整備済み品が約2.6万円 - XiaomiのAndroidスマホ Redmi12Cが約1.4万円(約6.7インチと大きめ)

スマホ端末はなぜ高いのか

まずはスマホ端末の価格の高さについて、もう少し深く探っていきます。

スマホは電話感覚だと高い、PC感覚だと妥当か?

ガラケーは電話感が強かったが(↑発売当時の価格は1万円台)、スマホは小さなPCだから性能も価格も高い

最近の新型スマホはカメラ性能までも無駄に高いようにオーバースペック感が高まっています。

スマホは携帯電話感覚(通話、メール、SNS、掲示板などが主体)で使っていると端末価格は高く感じますが、パソコン感覚でゲームやクリエイターソフトなども使うと妥当な価格ともいえます。

最近ではパソコンのほうが性能の割に安いと感じるかもしれません。

しかし、多くの人々はスマホにそこまでの性能をもとめていませんから高いと感じるのでしょう。

最近のiPhoneなんてSEシリーズの最低構成だとしてもスペックと価格はそれなりに高いです。

Androidスマホならスペックも価格も低い機種も発売されていますが、OSのサポート期間が短いのが欠点。

参考記事

コンピュータの性能としては「1969年に人類およびアポロ11号が初めて月に降り立ったときのNASAの大型コンピュータ<<<<<現在の低スペックスマホ<<ゲーミングPC」です。

そのNASAのコンピュータが当時は8000億円の価値があったとしたら、現代のスマホ価格は10万円だとしても相対的に安いともいえます。

昔の超大金持ちはいくら大金を出しても現在のようなスマホを手に入れられなかったわけですから。

そんなスマホが現代の地球上には数十億台もあふれていますから、まあ大変な時代です。

ソフトの進化は端末の高価格化につながった

最近のスマホは有料のセキュリティソフトを入れていなくても、それなりの安全性があります(違法ダウンロードはヤバイ)。

これはOS(iPhoneならiOS)という基本ソフトの性能が上がっていることが主因。

ただし、OSの性能が上がったのに端末の動作性能が従来のままだとユーザーは遅い動作にストレスをもちます。

さらに最近のスマホはゲームや動画視聴などもサクサクできるだけの性能がもとめられています。

そこでソフトの性能向上とともに端末の動作性能も上げたために高価格になったというわけ。

スマホは買い替えサイクルが早い件

![]()

現代人にとってスマホは必須の端末ですから使用時間は長いです。

それだけ長く触っていれば劣化するのも早まり買い替え時期が早く訪れてしまいます。

買い替えサイクルが早ければ早いほど端末の割高感も高まってしまいます。

スマホは高性能で、ユーザーが高機能に設定しておくほどバッテリー消費が早まります。最近のは無駄に高性能・高機能ですからね。

ちなみに正規店でiPhoneのバッテリー交換を頼むと1万円前後かかります。

テレビやPCも活かそう

自宅でネットを見る際は、テレビやデスクトップPCも併用すればスマホばかりに負担が行くことは抑えられます。

テレビやデスクトップPCは持ち運びにくいという欠点がありますが、そうやって持ち運ばないからこそ寿命が長いという利点もあります。

参考記事

海外のさまざまな価格が反映されている【日本は取り残されている?】

現代のスマホ端末は、国産メーカーの製品だとしても中の部品やソフト開発などは海外でも多く生産されています。

したがって、どうしてもスマホ端末の価格は海外市場の物価や賃金水準、そして外国為替も反映されてしまいます。

たとえばiPhoneの価格は日本とアメリカでは大差ありませんが、人々の賃金水準はアメリカのほうが明らかに高いです。

そうなると、バブル崩壊後は平均賃金が大きく上がっていない日本人にとってスマホ価格は相対的に高いと感じやすいというわけ。

おもに組み立て工程を担っている中国、部品を生産している台湾や韓国の賃金も昔より結構上がりましたからね。

最近では円安も高価格化に拍車をかけています。

日本のiPhone価格は国際比較で見ると安いのですが、日本国内の賃金比で見ると高いと感じやすいです。

スマホは自作できない

私の自作PC

たとえばPC類の中でデスクトップPCは素人でも部品を買い集めて組み立てて使うことができます。これを自作PCといいます。

自作PC向けの部品はじつにさまざまですから、安いメーカーの安い部品ばかりを選んで組むこともできます。

自作PCは低スペック〜ハイスペックまでいろいろ組めるように自由度は高いです。

組み立て工程も自分で担う分、スペックの割に安くデスクトップPCを手に入れられるのです。

しかし、日本の法体系ではスマホや携帯電話は改造して使うと違法になる可能性がありますから、自作スマホも実質的には存在しません。

つまり、スマホ端末はすべての生産工程を業者に握られていますから価格が高止まりしやすいともいえます。

修理についてもスマホのような精密構造だと専門業者でないと難しいですが、デスクトップPCのパーツ交換は素人でも簡単です。

参考記事

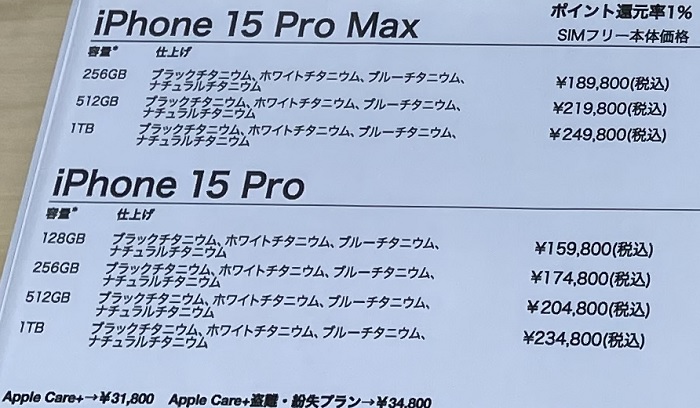

iPhoneはストレージ価格がおかしい件

上記画像はApple公式サイトでiPhone14のストレージを選ぶところ。

128GBモデルが約12万円で、256GBモデルが約13.5万円、512GBモデルが約16.5万円ですから、Appleのスマホ価格体系ではストレージは128GBあたり約1.5万円だとわかります。

※機種や時期によってはiPhoneのストレージ価格はもっと安かったり高かったりします。

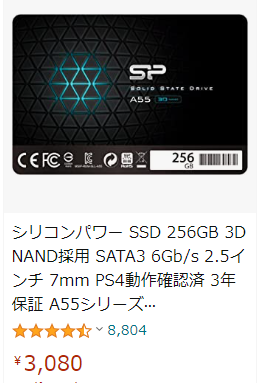

次に上記はパソコン向けストレージ(SSD)256GBの価格(部品単体の価格)。

さきほどのiPhone14と、このSSDの価格は同時期のものです。

機械類は同じ性能ならスマホのように小型化しているほうが製造コストは高くなりやすいとはいえ、それにしてもストレージの価格差は大きすぎます。

つまり、iPhoneの出費について節約したいならiPhone内蔵ストレージは少なめにして、あとはパソコンにも頼るとか、外付けのストレージも使うほうが安上がりだということ。

パソコンのストレージはPC本体購入時にメーカーの有料オプションとしてストレージ容量を上げると高めですが、自分で増やすなら安いのです。

最近ではミニPCというデスクトップPCは2万円台でそこそこのものが買えますから自宅にネット回線がある世帯にはおすすめ。

スマホもPCも使えば使うほど劣化しますが、ミニPCは安いためミニPCのほうが経済的負担は小さいのです。

スマホ端末のセール価格は妙な条件付き

スマホ端末はセール価格で売っているのをよく街中で見かけます。

しかし、それは割高な通信プランとのセット契約だったり、数年後に返却する場合の価格だったり、一定期間内に解約すると違約金が発生したりと何らかの条件がついている場合も多いです。

そういう条件を冷静に考えると、そのセール価格とやらは意外と安くなかったりします。

昨今ではそういう妙な条件をつけた売り方も規制されつつありますけどね。

日本のスマホ業界は通信キャリアが端末を売るという色彩が強いです。これは改めたほうがいいかもしれません。

スマホキャリアの通信料金が高い理由

次はスマホキャリアの通信料金の高さについて。

そもそも日本の通信事業者の総本山といえばNTTです。

このNTTは昔、日本電信電話公社といって現在よりも大きな権限をもっていました。

固定電話をかけるには電話線が必要であり、電話線を日本各地に整備するには大きな権限と財源が必要だったからです。

携帯キャリアの基地局

携帯キャリアの基地局の下側

さらに携帯電話事業についても全国各地に基地局を建てる必要があり、それは土地の賃借や取得も含めてすごく費用がかかりますから他社は簡単に参入できなかったのです。

携帯キャリア各社の1年間の設備投資額は1兆~2兆円くらい。

あらゆる商品の市場価格は競争が高まることで均衡価格に落ち着きますが、昔の携帯電話事業のように他社が競争に参入できないと高止まりする傾向があります。

しかし、現在では他社が参入して大手キャリアの設備・回線を借りてサービスを提供できるようになりました。

あの堀江貴文さんだってホリエモバイルを提供しているくらいですからね。

これによって大手キャリアも対抗して格安プランを展開するなど料金は下がりました。

プラチナバンド(携帯電話がつながりやすい周波数帯)をスマホ向けに開放すればスマホ料金はもっと安くなりますが、総務省やテレビ局は電波利権を手放したくないため、この話題に触れたがりません。

光回線やホームルーターとのセット料金を考えよう

大手スマホキャリア各社は基本的に光回線やホームルーターも供給しています。

したがって、スマホキャリアは「スマホ回線と光回線、あるいはスマホ回線とホームルーターはウチ系列でセットで契約してほしいから、両方ともウチ系列の回線を契約したら割引するよ」という体制をとっています。

これを「セット割」といいます。

裏を返せば、スマホキャリアと光回線・ホームルーターについてセット料金にしていない世帯は料金を高く感じやすいということでもあります。

もしセット割が適用されるとスマホ1回線あたり1か月につき100~1500円くらい割引となります。

もともとのスマホ料金が高いほどセット割は大きくなり、スマホ料金が安いとセット割は小さいかゼロになる傾向があります。

自然災害への対策

周知のように日本は自然災害、とくに大地震が世界的に多い国です。

しかし、自然災害の発生自体を止めることはまず不可能ですから通信事業者としては「災害が起きてもダメージは少なくする」という方針で経営しています。

そういった自然災害への対策費はそれなりにかかりますし、ユーザーの利用料金にも反映されてしまうものなのです。

発展途上国で停電や通信障害は頻繁に起きますが、日本は自然災害が多いにもかかわらず障害発生率が低いのは日頃から費用をかけて対策しているおかげともいえます。

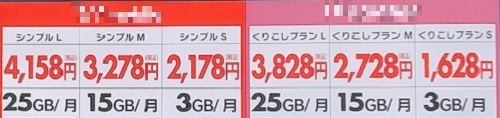

契約プランに問題がありうる:契約ギガを下げられるパターンがある

大手キャリアの従来からのプラン基本的に高いため、スマホ契約は何らかの格安プランにすべきです。

しかし、自宅でのスマホ使用量が多い世帯は格安プランだけでなく、自宅に光回線というインターネット回線を導入することも検討してみましょう。

光回線を導入すると、自宅ではあらゆるネット接続端末の通信料金が定額・使い放題になり、それによって契約ギガを下げられるからです。

一人暮らしの世帯や、自宅ではネットをあまり使わない世帯は光回線を導入しても損する場合もありますが、一度検討して見るのもいいですよ。

無駄な有料オプションを契約しているかも?

スマホや光回線の料金プランではさまざまな有料オプションが選べます。

このような有料オプションは契約初月だけは無料の場合がありますが、その後は料金がかかります。

もし有料オプションを契約しているのに使っていないのなら解約して料金を安くしましょう。