パソコンのCPUといえば頭脳に相当する超重要部品。パソコン内部のパーツの中ではグラフィックボードと同じくらい高価です。

CPUとはパソコンの演算や制御を司る存在です。要するにCPUの性能が高いほどパソコンの動作速度も速いのです。

パソコンを選ぶ際は「インテル Core i~」あるいは「AMD Ryzen~」と書いてあるようにインテルとAMDという2つのメーカーがあって、どちらを選ぶべきか迷う人も多いでしょう。

そこでこの記事ではインテルとAMDのCPUのどちらがいいのかを示します。

結論から言うと、一昔前の世代同士を比較するならAMD、最新~その1つ前の世代を比較するなら引き分けだと考えています。

インテルとAMDの開発競争はシーソーゲーム(抜きつ抜かれつの繰り返し)

タップできるもくじ

インテルとAMDのCPUの違い【どっちを選ぶべきか】

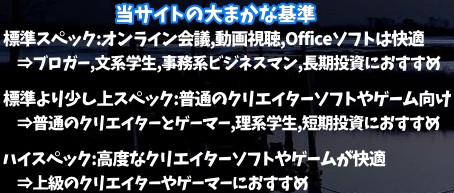

インテルとAMDの要点

- 自動車でいうとトヨタとホンダの違いみたいなもの(売上・知名度はインテルやトヨタのほうが上だが、決してAMDやホンダの質が劣っているわけではない)

- 総売上はインテルのほうが上だが、株価のパフォーマンスはAMDのほうが上(株価は将来性を反映するから将来性はAMDが上?)

- インテルは自社工場をもっているが、AMDはファブレス

- インテルのCPUは第12世代~ならCore i3でさえも結構な性能がある(第12世代Core i3は第9世代Core i7と同じくらいの性能)

- コスパについてインテル第11世代や第14世代が最新の時代はAMDが少し優勢(インテル第12世代が最新の時代では同じくらいだったが、最近のインテルはさえない)

- 低性能~標準性能まではインテルが少し優勢(最新のCeleronやN100、Core i3はそれなりの性能)、標準より少し上の性能~超高性能はほとんど差がない

- インテルのCPU内蔵グラフィックスであるIris Xeは、内蔵GPUにしてはそれなりの性能がある(AMDの内蔵GPUより上)

- ゲーム性能をもとめるならクロック数重視、クリエイティブ性能ならコア数重視

- CPUの新発売間隔はAMDがおよそ1年半おき、インテルはおよそ1年おき(インテルのほうが型落ちが早く訪れる)

- 新型CPUの発売直後は全国の新しい物好きが買おうとするため価格は高めで、それから少し経つと価格は下がりやすい

- CPUをBOXとして買ったときに付いている純正クーラーの性能はAMDのほうが少し高い

- 藤井聡太先生の影響か、将棋の高度なシミュレーションのように個人レベルでかなり高度なことがやりたい人はインテル Xeon PlatinumよりAMD Threadripperを選んでいる率が高め

- ゲームソフトとの購入キャンペーンが行われている場合がある

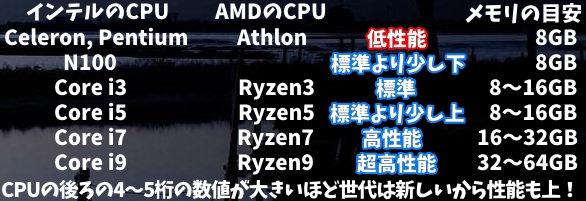

- ピンとソケットの構造が違う↓

インテルのCPU裏とインテル対応のCPUソケット(インテルはマザボ側にピンがあるが、AMDはCPU側にピンがある)(Ryzen 7000からはソケット側ピンへと変更)(ソケット規格の変更頻度はAMDのほうが低い)

まず知っておくべきはインテルもAMDもアメリカの大企業だということ。そうはいってもインテルのほうがかなり規模は大きいです。

インテルは一昔前から大企業ですが、AMDが大企業になったのは割と近年のこと。

AMDはもともとCPUよりもグラフィックボードに強みをもっていました。そこに現れたのが仮想通貨ブーム。

仮想通貨のマイニングはグラフィックボードの性能に依存していたため、仮想通貨ブームではAMDのグラフィックボードが売れまくったのです。

これによってAMDの業績と株価は大きく上がったため、AMDはインテルの有力な人材を引き抜いて自社の開発部門を強化しました。

インテルはコネや知名度も高い

インテルのほうが大企業になった年代が昔であるためインテルはPCメーカーと強いコネクションをもっていて、それによって大きな市場シェアを得ました。

どちらのCPUも世界中で売れているように大きな信頼がありますから、一方が当たりでもう一方がハズレなんてことはありません。両社の違いは小さいです。

とくにパソコンでGoogle検索するとか動画を見るくらいなら両社の違いはほぼ実感できません。

両社の違いを少し実感できるとしたら高度なオンラインゲームや動画編集、3DなどCPUが高負荷の処理を行うときです。

CPUの性能指標と発熱量

そもそもCPUの性能は以下の3つが基本となります。

- コア数

CPU内の中心部で演算処理を行う部分の数

CPU内の中心部で演算処理を行う部分の数 - スレッド数

同時にできる処理の数

同時にできる処理の数 - クロック数

演算処理速度みたいなもの(単位はHz)

演算処理速度みたいなもの(単位はHz)

要するにCPUは、演算処理を行う部分の数が多くて、一つ一つの演算処理速度が速くて、同時にいろいろ処理できるほど高性能だと見なされるというわけ。

なおCPUの性能とはちょっと違うかもしれませんが、CPUの発熱量の少なさも重要なところです。

もしCPUの処理性能が同じなら発熱量は小さいほうが望ましいから(熱はパソコンの寿命を短くしてしまう)。

同じようなレベルのCPUだと総合的な消費電力および発熱量はAMDのほうが少し低いです(アイドリング時はRyzenのほうが高い場合もある)。

最新世代のコア数とスレッド数とクロック数を比較

| コア数 | スレッド数 | クロック数 | 価格 | |

| Core i9 14900K | 24 | 32 | 3.2GHz | 11万円 |

| Core i7 14700K | 20 | 28 | 3.4GHz | 7.8万円 |

| Core i5 14600K | 14 | 20 | 3.5GHz | 6万円 |

| Core i9 13900K | 24 | 32 | 3.0GHz | 9万円 |

| Core i7 13700K | 16 | 24 | 3.4GHz | 6.5万円 |

| Core i5 13600K | 14 | 20 | 3.5GHz | 5万円 |

| Core i9 12900K | 16 | 24 | 3.2GHz | 6.5万円 |

| Core i7 12700K | 12 | 20 | 3.6GHz | 4.8万円 |

| Core i5 12600K | 10 | 16 | 3.7GHz | 3.7万円 |

| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.5GHz | 8.5万円 |

| Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.5GHz | 4.2万円 |

| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.7GHz | 3.3万円 |

| Ryzen9 5950X | 16 | 32 | 3.4GHz | 7.7万円 |

| Ryzen7 5800X | 8 | 16 | 3.8GHz | 3.2万円 |

| Ryzen5 5600X | 6 | 12 | 3.7GHz | 2万円 |

| Ryzen5 5600G | 6 | 12 | 3.9GHz | 1.8万円 |

価格は2023年10月時点、税込み、四捨五入という条件です。

数年前はAMDの躍進に圧倒されかけていたインテルでしたが、近年ではAMDに並んだといえます。

参考ベンチマーク:1つ前の世代と比較

| ベンチマークの目安 | |

| Core i9 14900K | 63000 |

| Core i7 14700K | 57000 |

| Core i5 14600K | 38500 |

| Core i9 13900K | 62000 |

| Core i7 13700K | 46000 |

| Core i5 13600K | 37500 |

| Core i9 12900K | 41000 |

| Core i7 12700K | 34000 |

| Core i5 12600K | 27500 |

| Core i3 12100F | 14500 |

| Ryzen 9 7950X | 64000 |

| Ryzen 9 7900X | 51500 |

| Ryzen 7 7700X | 36500 |

| Ryzen 5 7600X | 28500 |

| Ryzen9 5950X | 46000 |

| Ryzen9 5900 | 39000 |

| Ryzen7 5800X | 28500 |

| Ryzen7 5800 | 27000 |

| Ryzen5 5700X | 26500 |

| Ryzen5 5600 | 22000 |

| Ryzen3 5300G | 14000 |

最新のコストパフォーマンスはほぼ同じだが、古い世代ならAMD

最近のCPUについて性能の割に価格が安いという視点で見るとコスパが高いのは以下のとおり。

- Ryzen5 5500

- Ryzen5 5600G

- Ryzen7 5800X

- Ryzen 7 7700X

- Core i5 12600K

コスパの序列ではRyzen5とRyzen7が強い傾向があります。

ただし、Ryzenのほうが少し安いとしてもインテルのほうが知名度やブランド力は上。

そのため、完成品のノートPCメーカーとしては「インテルCPU搭載機のほうが売り込みやすい」と判断することもあります。

ゲーム機のPS5にはAMD製CPUが採用されています。

PS6もAMD製CPUが採用されるという説が有力(ソニーはCPUについてコスパを重視しているっぽい)。

ゲーム性能はクロック数重視、クリエイティブ性能はコア数重視

インテルとAMDの違いは価格以外にも、ゲーム性能、クリエイティブ関連の性能(動画編集、3D、イラスト制作、音楽制作)、相性および安定感、セキュリティが重要な指標となります。

ゲームの快適なプレイはクロック数の大きさのほうが重要である場合が多いです。

最近ではAMDのほうがクロック数は大きい傾向があります。

FPS系ゲームはAMDのほうがパフォーマンスが少し上、ほかのジャンルだと同じくらいの傾向があります。

一方、クリエイティブな方面ではコア数が多いほうが高いパフォーマンスを発揮しやすいです。

最近ではインテルのほうがコア数が多くなってきています。

さまざまなソフトに対応できる安定感はインテルが上

現代ではゲームやその他ソフトはさまざまなモノがあふれかえっています。

OSにしてもWindows10とWindows11とではいろいろ違います。そうなるとCPUと各ソフトの相性も考慮したいところ。

これはインテル製CPUのほうが優れています。

これまでのCPU市場ではインテル製CPUが大きな市場シェアをもっていたため、各社の開発者はインテル製CPUに合わせて開発してきたから。

たとえば2021年後半に登場したWindows11においてはゲームをやる際にAMD製CPUを使うと、10%くらい性能が下がると報告されています。

こういう欠陥は近い時期に修正されますけどね。

もし、あなたが多様なゲームやソフトを安定して動作させたいのであればインテル製CPUを選ぶべきでしょう。

ゲームソフトとのキャンペーン

インテルやAMDは「うちの特定のCPUやグラフィックボードを買ってくれたら無料のゲームプレイ券をあげるよ」というキャンペーンを展開していることがあります。

両社に大きな差はないのですから、買いたいタイミングでキャンペーンを展開している企業のほうを買うのもありでしょう。

セキュリティではAMDが上

次はセキュリティについて。

インテル製CPUは安定感があるように見えますが、これまでにセキュリティホール(脆弱性)がいくつも報告されています。

セキュリティホールとは、コンピュータの動作においてソフトの不具合や設計ミスによって起因する欠陥のこと。

AMD製CPUにもセキュリティホールはありますが、インテル製CPUよりも少ないのが現状です。

ただし、CPUにセキュリティホールがあったとしても個人レベルのパソコンなら大きな心配はないという説も有力です。

それよりもコンピュータウイルスの被害を受けないような違法ダウンロードを行わないことや変なリンクを踏まないほうがよっぽど重要。

さらにパスワードが単純すぎて解析されてしまったというような人為的なミスもよくないです。

番外編:シールのカッコよさ

最後はロゴのカッコよさについて。これは性能はまったく関係ないため軽く流してください。

インテルevo(インテル公認ブランド)の表記はカッコイイ?

そもそも完成品としてのパソコンを買うと、ノートパソコンの場合はパームレストの右下あるいは左下あたり、デスクトップ本体の場合は光学ドライブ付近にそのパソコンに搭載されているCPUのシールが貼られています。

このシールについてあなたが「カッコイイ」と思うほうを選ぶというのもありです。

マンガ『幽遊白書』の雷禅(らいぜん)がカッコよくて好きだったのならRyzen(らいぜん)を選んでもいいでしょう。

なにしろインテル製CPUとAMD製CPUのどちらを選ぶべきかは専門家が分析しても悩むほどですから、それならカッコいいと思ったほうを選んでみても悪くありません。

それに今後も両社のCPUは弱点が改善される見込み。

今までインテル製CPUを使っていたから今度はAMDを試してみるなんてのもありです。

同時にできる処理の数

同時にできる処理の数