デスクトップケース(片側が透明なタイプに人気があるが…)

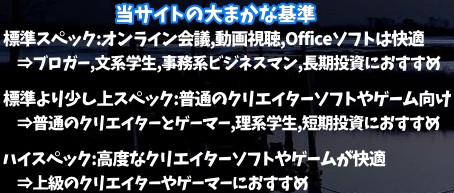

基本的に自作PCのパーツ選び順番は自由ですが、効率的に進める方法があります。

そこで今回は自作PCの効率的なパーツ選び順番(何から決めるか)について解説します。

タップできるもくじ

自作PCのパーツ選び順番

パーツ選び順番

- ケース側面の透明or不透明(ケースのサイズ選びは後回しでもいい)

- グラフィックボード

- CPUとメモリ

- ストレージ

- マザーボード

- 冷却装置

- 電源

上記3~6あたりは順番が入れ替わってもほぼ問題ありません。

1.ケースの透明or不透明

自作PCのパーツ選びはケース側面の透明or不透明(ソリッドパネル)から決めるのがおすすめ。

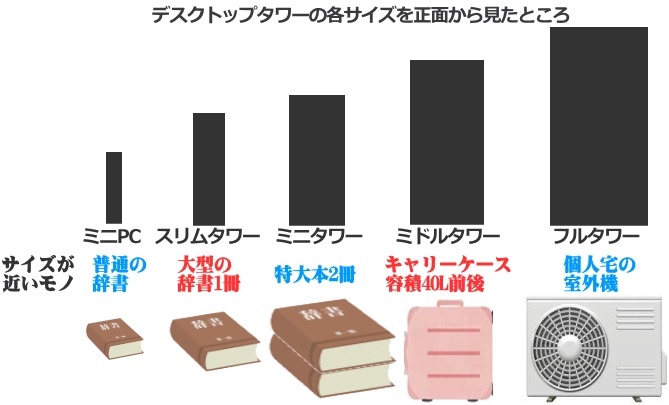

というのも、最近のPCケース(ミニタワー~フルタワー)は側面が透明なタイプが多いです。

スリムタワー~ミニPCだと不透明がほとんどですが、自作PCはミニタワー~フルタワーで組む人が多いでしょう。

私の自作PC(メモリは光るタイプ)

側面が透明なケースは内部が見えますから、マザーボードやメモリについて見た目もこだわりやすいです。

しかし、不透明なケースは内部が見えませんから、不透明なケースを選んだ人はマザーボード、メモリ、配線、冷却装置について見た目にこだわる意味がなくなります。

見た目にこだわらないほうがコストは安くなりやすいです。

たとえば光るメモリは16GBで約1.1万円しますが、光らないメモリならそれと同じ規格で6000円くらい。

さらに自作PCの内部ケーブルで主流かつ安いのは黒いケーブルですが、中には白いケーブルを選ぶ人もいます。PCの部品やケーブルは黒色より白色のほうが少し高い傾向があります。

つまり、PCケースが透明か不透明かでそこに搭載する部品の見た目や予算も変わりますから最初に選ぶべきポイントになるのです。

光らないメモリ

透明なケースを選んだ場合の特徴

- 内部の部品が光るのであれば光っているのがわかる

カッコイイと思う人もいれば目障りに思う人もいる(光る分だけ消費電力も少し上乗せされる)

カッコイイと思う人もいれば目障りに思う人もいる(光る分だけ消費電力も少し上乗せされる) - フタを開かなくても内部の汚れやマザーボード、冷却装置などの状態がわかる

PCの異常に早く気づきやすい(光の状態から異常を察知しやすい)(部品の温度や使用率に応じて光り方を変えられる)

PCの異常に早く気づきやすい(光の状態から異常を察知しやすい)(部品の温度や使用率に応じて光り方を変えられる) - フィギュアを飾って眺められる

フィギュアはエアフロー(空気の流れ)の邪魔になったり熱で変形したりする可能性もある

フィギュアはエアフロー(空気の流れ)の邪魔になったり熱で変形したりする可能性もある - 配線が汚いのが見えると気分が悪いから裏配線として整理したくなる(不透明ケースなら配線を隠せる)

側面の透明な強化ガラスは割れる可能性もありますが、よほどの衝撃でない限り、まず割れません。

裏配線とは:見えなくてもこだわるべきか

デスクトップPCの横のパネルをあけたところ

上の画像では奥に緑色の基板(マザーボード)があってそこから赤色や黄色などのケーブル類が垂れ下がっているのがわかります。

こういうふうにケーブル類が垂れ下がって見えるのは、美意識の高い人から見ると好ましくありません。

そのデスクトップPCを正面から見たところ(本当は正面は不透明だが透明のほうが説明しやすい)

↑赤はケーブル類、緑はマザーボードがどこにあるのかを示しています。

もしマザボが緑色の縦ラインのように設置されているのなら、ケーブル類はマザボの左側から右側へもっていけます。

これによって垂れ下がって見えていたケーブル類はマザボ裏側に隠せます。

これが裏配線ですが、裏配線はデスクトップのケースサイズが小さいとできません(裏にケーブルを押し込むだけのスペースがない)。

つまり、裏配線をやりたいのなら、デスクトップPCのケースサイズはある程度大きくすべきです。

具体的にはミニタワー以上のサイズなら裏配線ができます。

裏配線の例

昔は電源を上部に設置するタイプも結構ありましたが、今では電源は下方に設置するタイプが多いです。

ケースサイズを決めよう:フルタワーとミニタワーの違い

| フルタワー | ミニタワー | |

| 価格 | 高い | ←より安い |

| 冷却性 | 高い | ←より低い |

| 拡張性 | 高い | ←より低い |

| 作業性、メンテナンス (部品の組込や配線のやりやすさ) |

高い | ←より低い |

| 場所をとるか | かなりとる | ←よりとらない |

※ミドルタワーはフルタワーとミニタワーの中間水準とお考えください。

※端子の数はマザーボードに左右されます。

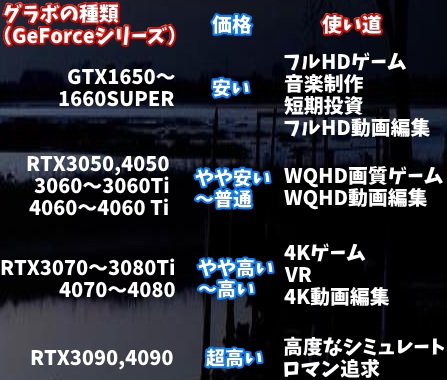

2.グラフィックボードは大きい

次はグラフィックボードの有無、そしてどのグラフィックボードを選ぶか決めましょう。

高度なPCゲームやクリエイターソフトをするのに必要なグラフィックボードは、サイズが大きいですから、ミニタワー以上のケースサイズを選ぶ必要があります。

私の自作PCのグラボ(冷却ファンは2連)

グラフィックボードは2連の冷却ファンだと幅は28~30cmくらい、3連の冷却ファンだと幅は30cmちょっとあります。

2連の冷却ファンのグラボならミニタワー、3連の冷却ファンのグラボだとミドルタワー~フルタワーが合っています。

一応、このあたりは寸法を確かめましょう。

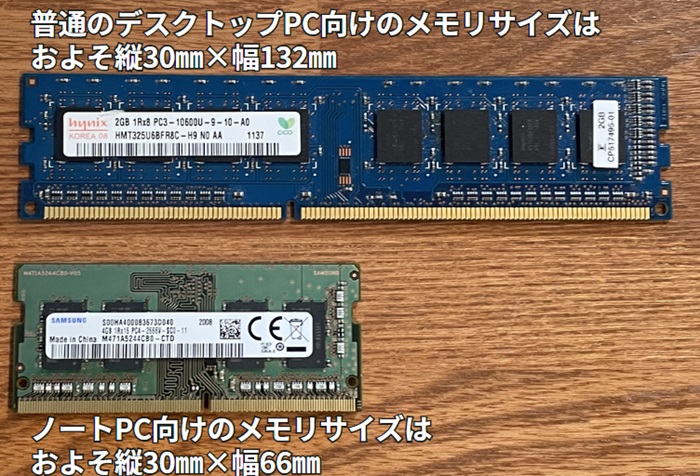

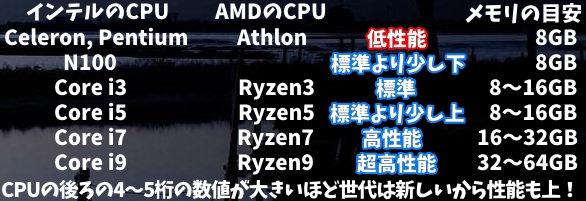

3.CPUとメモリはバランスをとろう

次はCPUとメモリを決めるのがおすすめ。

というのもCPUとメモリのスペックはバランスをとるのが大原則です。

たとえばCore i9は性能がとても高いCPUですから、Core i9に対してはメモリやグラフィックボードのスペックも高くしないとつりあいがとれません(バランスがとれていないと性能を発揮しにくい)。

スペックの高いCPUやグラボは発熱も大きいですから、PCケースは排熱性の高い大きなサイズが合っています。

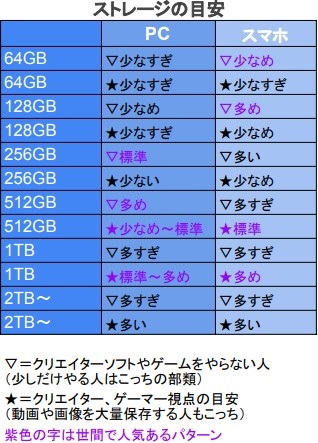

4.ストレージは多めに行こう

ストレージを選ぶ順番はもっとあとでも大丈夫。

自作PC(デスクトップPC)のストレージはノートPCよりも多くするのが基本です。

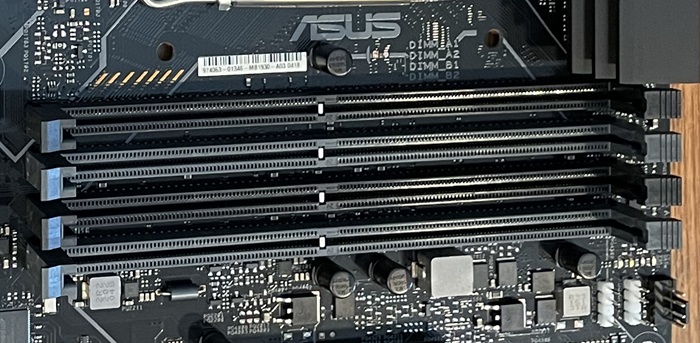

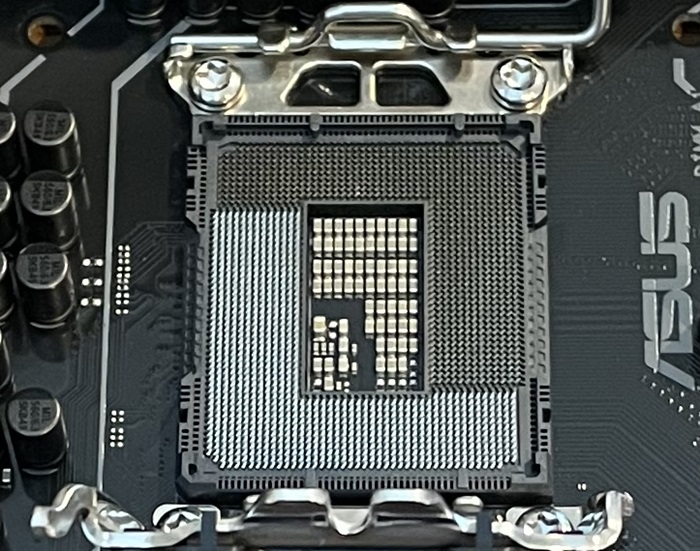

5.マザーボードはCPUソケットに要注意

ケースサイズが大きいのならマザーボードのサイズも大きいのを選ぶのが基本。

ATXはフルタワーやミドルタワー向け、Micro-ATXはおもにミニタワー向け、Mini-ITXはスリムタワー向け。

大きなマザーボードはメモリスロットが4本はありますから、メモリ量もそれだけ多く搭載できます。

このマザボはメモリスロットが4本

インテルCPU向けソケット

CPUはマザーボードのソケットという部分に取り付けます。

このCPUソケットはCPUがインテルかAMDか、そしてCPUの世代によって取り付けられる製品が違いますから、かならず確かめましょう。

6.冷却ファン:水冷なら透明ケースがいい

水冷と空冷(CPUは水冷)

自作PCの冷却ファンは、最初に透明ケースを選んだのなら水冷のほうが見栄えはいいです。

ただし、設置やメンテナンスは空冷のほうが楽。

水冷はトラブル発生率が空冷より高いですから、見栄えとしてもトラブル早期発見のためにも透明ケースと組み合わせるのがおすすめ。

7.電源ユニット:消費電力全体の1.5倍が目安

最後に電源ユニットは、これまで選んできた部品の消費電力(とくにCPUとグラフィックボード)を見て容量が大きめのモノを選びます。

ギリギリの電源容量だと動作が不安定になりますから、余裕をもたせましょう。

具体的に自作PCの電源容量は全体の消費電力の1.5倍前後が適正です。

一昔前は自作PCの電源容量は全体の消費電力の約2倍が適正だったのですが、今は性能が全体的に上がりましたから1.5倍くらいで大丈夫。

電源とスペック構成の参考例

- CPUはCore i3(Ryzen3)、ミニタワー、メモリ16GB、GeForce GTX1650~1660SUPER、空冷、電源500~600W

普通のゲーマーやクリエイター

普通のゲーマーやクリエイター - CPUはCore i5(Ryzen5)、ミニタワーかミドルタワー、メモリ16~32GB、GeForce RTX3060~3060TiかRTX4060~4070、空冷か水冷、電源600~700W

WQHD画質のゲーマーやクリエイター

WQHD画質のゲーマーやクリエイター - CPUはCore i7(Ryzen7)、ミドルタワー、メモリ32~64GB、GeForce RTX3070Ti~3080TiかRTX4080~4080Ti、空冷か水冷、電源750~900W

4K画質のゲーマーやクリエイター

4K画質のゲーマーやクリエイター - CPUはCore i9(Ryzen9)、ミドルタワーかフルタワー、メモリ64GB~、GeForce RTX3090~4090、水冷、電源1000~1350W

機械学習、ロマン追求、業務用

機械学習、ロマン追求、業務用

※上記のCPU世代は最新~最新より1つ前を前提としています。たとえば古いCore i7の性能は最新のCore i3に劣ります。

※Core i3は第12世代以降ならゲームや動画編集にも結構使えます。